Il cristianesimo ha una peculiarità che lo pone in forte discontinuità rispetto alle altre due grandi religioni monoteistiche, ebraismo ed islàm; la natura teandrica di Cristo, cioè divino-umana, dovuta all’Incarnazione. Essa rappresenta un inedito scandaloso che scardina le categorie filosofiche greche e la rigorosa trascendenza ebraica: Dio stesso si lascia ‘toccare’ dalla sofferenza umana.

La sofferenza di Dio

Non a caso Paolo nella prima lettera ai Corinzi 1, 23 si riferisce alla croce di Cristo in questi termini:

Noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani

La religione ebraica è la religione dell’ascolto: Dio è trascendente e si rivela esclusivamente attraverso la sua parola. Essa viene comunicata direttamente attraverso la voce che si ode nelle teofanie o indirettamente tramite la mediazione di angeli/messaggeri. Eloquente è il tema del volto di Dio nel primo testamento: esso è indisponibile e non può essere contemplato. Molto suggestiva è la metafora presente nel libro dell’Esodo 33, 20: Mosè dovrà accontentarsi di vedere Dio di spalle. Per questo Paolo parla di scandalo per i Giudei: le realtà dell’Incarnazione e della Pasqua richiedono di superare la concezione classica del divino presente nell’ebraismo. Il Dio che ‘non mostrava’ il suo volto ora lo espone agli sputi e agli schiaffi sperimentando la sofferenza.

L’islàm segue la linea interpretativa ebraica: Dio e l’esperienza umana della sofferenza non possono che essere agli antipodi. Il Corano espressamente afferma che la Crocifissione è un’invenzione dei cristiani e fa stupire la motivazione addotta: Gesù di Nazareth era un profeta eletto da Dio e quindi non avrebbe mai potuto subire una tale morte.

Di grande complessità è invece il rapporto tra la fede cristiana e le categorie concettuali greche. Le narrazioni bibliche e soprattutto l’esperienza della Passione di Cristo, sono in antitesi netta con la dottrina dell’apatia e dell’atarassia greche secondo le quali il divino si caratterizza per essere imperturbabile, esente da affezioni.

L’evoluzione della Cristologia nei primi secoli condurrà ad approfondire notevolmente il rapporto tra la riflessione filosofica greca e il pensiero cristiano: un approdo rilevante è costituito dal concilio di Calcedonia del 451. Dire che in Cristo coesistano due nature, umana e divina, permette sì inizialmente di affermare che la sofferenza inerisca a quella umana, ma senza escludere quella divina. Le due nature senza essere confuse o divise sono unite nell’unica persona e comunicano fra loro, altrimenti il senso stesso dell’Incarnazione verrebbe meno sostenendo un’impermeabilità tra il divino e l’umano. La teologia cristiana servendosi delle categorie greche acquisirà una propria identità conservando il proprio specifico: un Dio che sperimenta nella storia la sofferenza e la morte umana è comunque un inedito.

Apoteosi della sofferenza?

Arrivando al cuore della questione possiamo dire: sapere che Dio ha condiviso e sperimentato la sofferenza umana a che cosa serve? Certo, Dio non è rimasto indifferente agli esiti tragici che le possibilità libere dell’uomo permettono, Lui stesso in Cristo ha subito le conseguenze drammatiche di una libertà che ha perso sé stessa, ma proprio questo è il problema!

Medard Kehl solleva proprio tale interrogativo:

Che giovamento hanno le creature che soffrono da un Dio che soffre con loro? Il fatto che Dio stesso venga raggiunto dalla sofferenza, non la raddoppia semplicemente? In questo modo, la domanda del Padre Nostro, che venga a noi il regno di Dio e che la sua volontà sia compiuta come in cielo così in terra, sembra ribaltarsi nel suo contrario: la sofferenza della terra sia patita allo stesso modo anche in cielo! [1]

In altre parole, dire che esista una sofferenza di Dio, non rischia di far divenire la sofferenza divina, di farla giungere cioè all’apoteosi santificandola?

Sicuramente questo rischio non è da sottovalutare e guardando alla storia della spiritualità cristiana possiamo dire che il pericolo di fraintendere i termini è reale e c’è stato.

Gli equivoci più diffusi e più pericolosi per la realizzazione integrale della persona sono i seguenti: enfatizzare la croce dimenticando che essa non avrebbe senso se non per il Crocefisso, Gesù di Nazareth, che vi è appeso; ignorare che è l’amore ad essere salvifico, potendo vivificare anche la sofferenza e non quest’ultima; proteggere la propria immagine irrealistica di Dio da ogni interrogativo angoscioso sulla sofferenza per finire nella razionalizzazione, nella rimozione o nel fatalismo.

La sofferenza di Cristo

Al di là delle storture è bene invece chiedersi quale sia il senso e la portata della sofferenza di Cristo. Seguendo Kehl nel rispondere agli interrogativi sopra sollevati, possiamo dire che il -Dio che soffre con noi- è ben lungi dal divinizzare la sofferenza, dal cadere cioè anch’esso schiacciato sotto di essa. Se Cristo condivide la sofferenza umana, non la subisce però come vittima impotente: sfogliando i Vangeli appare evidente come l’onnipotenza divina nell’amore si manifesti nella Passione.

Notiamo come la sofferenza venga affrontata e vinta da Cristo innanzitutto da un punto di vista interiore, psicologico. Il destino di tortura e di condanna viene accettato senza scadere nell’odio verso Dio o verso i carnefici: Gesù rifiuta ogni forma di vendetta o di reazione violenta. Il Vangelo di Giovanni in 10, 17-18 mostra bene il ruolo attivo di Gesù nell’accettazione e nella consegna di sé a discapito di una passività vittimistica:

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio.

Allo stesso modo, decidendo di rinunciare alla vendetta, Gesù spezza dall’interno la spirale esponenziale della violenza: il suo comportamento è ben diverso da quello di Lamec in Genesi 4, 23:

Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido.

Oltre che da un punto di vista psicologico, la sofferenza viene affrontata e vinta anche esternamente: la Passione e la morte sono infatti seguite dalla Resurrezione. Anche in questo caso bisogna chiarire i termini per non equivocare: la Resurrezione non è da intendere come una ricompensa estrinseca, a posteriori, per la sofferenza subita e sopportata. Il suo senso è ben diverso: Gesù muore e risorge perché segue la volontà del Padre. Scegliendo di amare fino alla morte risorge, perché è l’amore ad avere l’ultima parola e non il male o la sofferenza. Il rapporto storico tra Gesù e il Padre che si compie nella Resurrezione mostra, come detto sopra, che è l’amore ad avere valenza salvifica e non la sofferenza di per sé stessa.

Christian Sabbatini

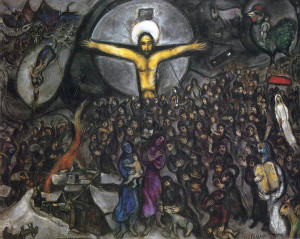

Immagine in evidenza: www.vitalbamorelli.it

Immagini media: www.vitalbamorelli.it, www.scoop.it, plus.google.com

Bibliografia:

M. Kehl, “E Dio vide che era cosa buona”. Una teologia della creazione, Queriniana, Brescia 2009 (Biblioteca di teologia contemporanea, 146), 327-330.

[1] M. Kehl, “E Dio vide che era cosa buona”, 327.