La parola comportamentismo è un calco dell’originale inglese “behaviourism”. Non a caso, la sua radice è il verbo “to behave”, che vuol dire proprio “comportarsi”, e in italiano esiste anche la variante behaviorismo. Si tratta di una metodologia di ricerca nata in origine all’interno della psicologia, ma poi estesasi anche ad altre scienze sociali come lo studio delle relazioni internazionali, che pone l’accento sull’utilizzo di dati oggettivi e quantificabili. Potrebbe sembrare, dunque, una normale forma di empirismo, se non fosse per il particolare contesto in cui viene applicata. Com’è possibile, infatti, indagare nel modo descritto campi che dovrebbero essere per definizione il regno della soggettività o dell’olismo?

Indice dell'articolo

J.B. Watson, padre del comportamentismo

A coniare il termine comportamentismo fu, nel 1913, lo psicologo statunitense John Broadus Watson. Egli partiva da una critica radicale al concetto di “mente”, l’oggetto tipico di studio della psicologia delle origini. Questa parola, infatti, per lui, indicava qualcosa di troppo vago e indefinito. Come potevano, infatti, i processi della coscienza, per definizione soggettivi, prestarsi a un’indagine che soddisfacesse i principi della ricerca scientifica e sperimentale? Egli propose pertanto, di focalizzare l’attenzione degli scienziati sul comportamento, donde il nome comportamentismo.

Con questo concetto, Watson si riferiva alle manifestazioni esteriori dell’atteggiamento di una persona, osservabili e, soprattutto, che potevano essere oggetto di ipotesi e previsioni. Se, infatti, si interpreta il comportamento del soggetto come risposta a uno stimolo, allora si potrà cercare di legare le due cose attraverso rigorose leggi scientifiche che seguano il rapporto di causa ed effetto.

Non a caso, il comportamentismo è anche definito “psicologia S-R”, ovvero proprio “stimolo-risposta”. Tra le due cose, per i suoi teorici, non c’è nulla a mediare: né processi fisiologici, né schemi mentali. L’uomo, quindi, diventa una “black box”, una scatola nera nella quale a ogni input corrisponde un preciso output.

Tale visione fu, in seguito, completata dall’introduzione dell’utilizzo di precisi modelli matematici. Si tratta, in ogni caso, di un metodo di ricerca quantitativo che difficilmente può adattarsi del tutto a un campo come la psicologia. Ecco, allora, che decenni dopo, nell’ambito del cosiddetto neocomportamentismo, furono proposte le cosiddette “teorie della mediazione”. Pur salvando l’approccio S-R, esse riconoscevano che tra gli stimoli e le risposte devono intervenire anche variabili a livello soggettivo, non rilevabili all’esterno.

Il comportamentismo nella teoria delle Relazioni Internazionali

La rivoluzione del comportamentismo è osservabile anche all’interno dello studio delle relazioni internazionali. Qui, tuttavia, arrivò qualche decennio dopo, nel secondo dopoguerra. Fino a quel momento, i teorici della disciplina si erano quasi sempre ispirati a modelli filosofici e olistici. Per loro, le relazioni tra Stati andavano indagate dall’interno, mettendosi nei panni degli statisti e formulando proposizioni normative. Dopotutto, era stato questo l’approccio anche di coloro che vengono solitamente considerati i pionieri della disciplina, ad esempio Machiavelli o Hobbes.

Questo significa che le Relazioni Internazionali sono una materia in larga misura umanistica e idiografica. Lo studio idiografico, di cui abbiamo parlato dettagliatamente in un precedente articolo, si riferisce a ciò che è “relativo a una descrizione del singolo nella sua unicità”. Lo studioso di relazioni internazionali, pertanto, non può formulare leggi scientifiche rigorose come, ad esempio, il luminare di medicina. La scienza naturale è diversa da quella sociale.

Per i suoi sostenitori, lo studioso di relazioni internazionali deve collocarsi all’esterno della materia trattata e svolgere un’analisi il più oggettiva possibile. Per farlo, deve applicare il classico metodo scientifico matematico-sperimentale così come definito da Galilei in poi. Ciò significa formulare, sulla base di dati quantitativi, ipotesi che poi andranno sottoposte a verifica.

Pertanto, il comportamentismo ha quello che, in epistemologia, la disciplina che studia i metodi di ricerca scientifica, si definisce un approccio nomotetico. Vuole, cioè, formulare leggi generali, che non siano valide solo per il caso specifico, ma per tutti quelli in cui si verificano le medesime condizioni di partenza. Si tratta, però, davvero di qualcosa di possibile all’interno delle scienze sociali?

Comportamentismo e tradizionalismo

La questione se alle scienze sociali si possa applicare la stessa metodologia di quelle naturali è annosa. Abbiamo visto, ad esempio, che per la psicologia la risposta è stata un “forse”: i soli dati quantitativi non bastano per indagare la mente umana. La stessa cosa, potremmo dire, si è realizzata per le relazioni internazionali: al giorno d’oggi, quasi tutti gli studiosi utilizzano un approccio misto. Essi, infatti, pur partendo quasi sempre da premesse olistiche e normative, non disdegnano, però, di fare uso all’occorrenza di dati empirici. In questo modo, certamente un’analisi ne esce rafforzata.

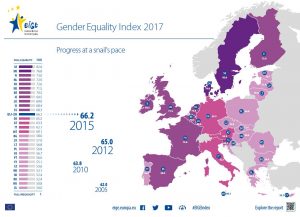

Per fare un esempio, se si è sostenitori dell’integrazione europea e del benessere che essa ha portato ai cittadini degli Stati membri, sicuramente si farà riferimento in primis ad argomentazioni storiche e filosofiche. Dall’altra parte, però, anche la matematica potrà essere d’aiuto se, ad esempio, si comparerà il grado di integrazione economica dei Paesi della UE ai loro indicatori di benessere, cercando di individuare una correlazione tra i due. Comportamentismo e approcci più tradizionali, così, si combinano nella creazione di una metodologia più valida e completa.

Francesco Robustelli

Bibliografia

Jackson, Sørensen, Relazioni internazionali, 2013, it.EGEA, 2014

Sitografia e Media

L’immagine di copertina è ripresa dal sito: https://it.depositphotos.com/189063352/stock-video-color-numbers-typing-fast-on.html