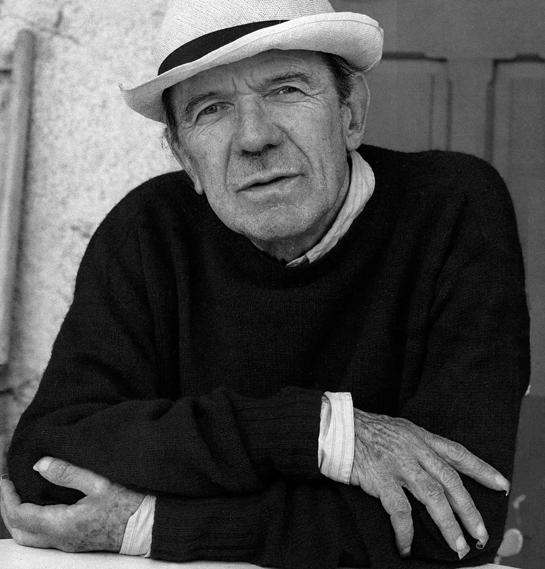

Christian Metz, nel 1964, pubblica sulla rivista francese Communications un saggio dal titolo Cinéma: langue ou langage? nel quale si interroga per la prima volta sulla possibilità di uno studio semiologico del (e nel) cinema.

Tuttavia, con ciò non si vuole smentire il fatto che negli anni Cinquanta le grammatiche cinematografiche o le comparazioni tra il cinema e le altre forme di espressione non siano state importanti. Ma, sostanzialmente, ciò che fa per la prima volta Metz è smettere di pensare al cinema come realtà intrinsecamente linguistica e cominciare uno studio linguistico del cinema.

Tuttavia, con ciò non si vuole smentire il fatto che negli anni Cinquanta le grammatiche cinematografiche o le comparazioni tra il cinema e le altre forme di espressione non siano state importanti. Ma, sostanzialmente, ciò che fa per la prima volta Metz è smettere di pensare al cinema come realtà intrinsecamente linguistica e cominciare uno studio linguistico del cinema.

Egli, nel cercare di dare una risposta al quesito che dà titolo al suo lavoro, giunge alla conclusione che il cinema è un linguaggio senza lingua perché di quest’ultima non possiede alcune caratteristiche essenziali.

In primo luogo, come le altre arti, il cinema non è destinato all’intercomunicazione ma, piuttosto, all’espressione (in quanto comunica a senso unico) e, proprio questo, si traduce anche nell’idea che in esso il senso si sviluppa direttamente dall’immagine e, dunque, che esso sia in qualche modo immanente (vi è, quindi, nel cinema, una forte aderenza fra significante e significato).

Tutto ciò, secondo Metz, spiega la dimensione di universalità che ha il linguaggio cinematografico e porta alla conclusione che il cinema non può essere una lingua proprio perché non possiede un’organizzazione in forma di sistema: non è composto da termini enumerabili e interdefiniti e non è strutturato secondo una regolarità d’ordine sintagmatico e paradigmatico.

Il cinema, quindi, non possiede un lessico e una sintassi in modo tradizionale.

Ciononostante, se si prendono in considerazione i principi ordinativi che si sono affermati già dai film prodotti dall’industria hollywoodiana classica, queste affermazioni cominciano a non essere del tutto pertinenti, in quanto è possibile rintracciare qualcosa di molto simile a una grammatica che disciplina le modalità di concatenamento delle inquadrature.

E proprio questa evoluzione fa in modo che Metz possa arrivare a teorizzare una grande sintagmatica del film, ossia una tipologia dei modi di strutturare i segmenti che compongono i film.

Da Metz a Deleuze

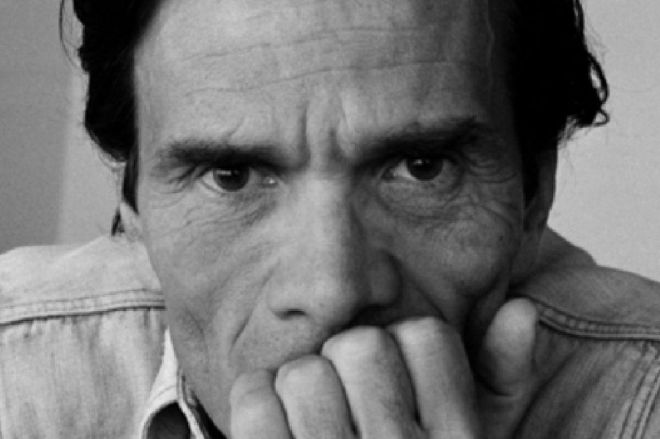

Gilles Deleuze, tuttavia, rievoca le teorie di Metz per prenderne le distanze.

Metz, pur definendo la possibilità di una semiologia del cinema commette un’imprudenza: sostituisce all’immagine un enunciato narrativo e «dal momento che si è sostituito un enunciato all’immagine, si è attribuito all’immagine una falsa apparenza, le si è sottratto il proprio carattere apparente più autentico, il movimento»[1].

L’argomentazione di Deleuze si inserisce all’interno del dibattito, animato e complesso, nato intorno al problema della semiologia del cinema negli anni Sessanta e Settanta.

In Italia il dibattito si sviluppa proprio dalla domanda fondamentale posta da Metz – Cinéma: langue ou langage? – alla quale tentano di dare risposta alcuni tra i più interessanti autori, tra cui: Pier Paolo Pasolini, Emilio Garroni, Gianfranco Bettetini e Umberto Eco.

Deleuze appare molto vicino alla posizione di Pier Paolo Pasolini che chiama in causa, più volte, nel corso del suo lavoro e in particolare a proposito del problema della capacità di rappresentare la realtà da parte del cinema. In realtà, la posizione di Pasolini è particolare: entra nel vivo del dibattito sulla semiologia del cinema con una serie di interventi successivamente raccolti in Empirismo eretico.

Secondo Pasolini, il cinema funziona analogamente alla scrittura: è un mezzo che fissa sulla pellicola dei comportamenti concreti, così come le tracce su un foglio fissano delle parole che di solito sono pronunciate. Ora, la vera lingua è quella che usiamo per il discorso orale, di cui le tracce grafiche sono una semplice derivazione e, allo stesso modo, il vero linguaggio è quello dei gesti, attraverso i quali ci esprimiamo nella vita.

Ogni film, quindi, si limita a raccogliere e a comprimere e il cinema è soltanto un dispositivo simbolico.

Esso è, quindi, la lingua scritta della realtà.

Il cinema, per Pasolini, rappresenta la realtà attraverso la realtà, tuttavia non è la realtà tout court. E, per lo stesso Deleuze, il cinema è una realtà, e non la realtà semplicemente.

Se l’immagine cinematografica è una lingua della realtà, non è affatto un linguaggio, afferma Deleuze: «è una massa plastica, una materia a-significante e a-sintattica, una materia non linguisticamente formata, benché non sia amorfa ma semioticamente, esteticamente, pragmaticamente formata. È una condizione virtualmente anteriore a ciò che condiziona. Non è un’enunciazione, non sono degli enunciati. È un enunciabile»[2].

Ciò significa che il linguaggio, quando si impadronisce di questa materia segnaletica, crea degli enunciati che dominano o sostituiscono le immagini o i segni e che rinviano a sintagmi e paradigmi diversi da quelli di partenza.

Diviene, a questo punto, di fondamentale importanza la distinzione tra semiologia e semiotica intesa come il sistema delle immagini e dei segni, indipendentemente dal linguaggio in genere.

«Quando viene ricordato che la linguistica è soltanto una parte della semiotica, non si vuole più dire che esistono linguaggi senza lingua, ma che la lingua non esiste che nella sua reazione a una materia non relativa al linguaggio, che essa trasforma. Per questo, enunciati e narrazioni non sono un dato delle immagini apparenti, ma una conseguenza che deriva da questa reazione»[3].

Ed è a questo punto che Deleuze, nella sua articolazione di una teoria non linguistica fa riferimento a Peirce.

«Perché ha stabilito una classificazione generale delle immagini e dei segni che è indubbiamente la più completa e la più varia. È come una classificazione di Linneo in storia naturale o, meglio, una tavola di Mendeleev in chimica. Il cinema impone nuovi punti di vista su questo problema»[4].

Tuttavia, Ronald Bogue in Deleuze on Cinema, fa notare che l’ispirazione che Deleuze trae dagli scritti di Peirce è più generale che specifica e che l’impianto semiotico di Cinema 1 e Cinema 2, è molto più bergsoniano che non peirciano. Ciò che Deleuze apprezza maggiormente in Peirce è, di fatto, il suo riferimento a una teoria non linguistica del segno che offre la possibilità di parlare per immagini senza passare per la forma delle parole e di considerare le immagini a prescindere dalla loro determinazione lessicale.

I segni, secondo la modalità attraverso i quali li usa Deleuze, indicano lo sforzo che fa per concepire un modo nuovo di vedere e ciò fa di lui uno studioso di semiotica non convenzionale e non perché semplicemente crea le sue categorie, ma anche (e soprattutto) perché il segno, nel suo senso usuale, non è propriamente l’oggetto del suo interesse.

Per molti studiosi di semiotica, non c’è niente dietro ai segni; se studiano il cinema, studiano i segni del cinema e niente più. Per Deleuze, invece, i segni del cinema sono semplicemente immagini speciali poste all’interno di un più ampio ambito di immagini.

In ultima analisi, Deleuze, ci invita a immaginare altri modi di vedere, che rendono visibile ciò che il senso comune considera invisibile, ovvero affetti, energie, ritmi, vettori, idee, relazioni mentali riuscendo a dimostrarci come questo tipo di visione possa realmente esistere e che addirittura sia stata inventata al cinema dai registi.

Cira Pinto

[1] G. DELEUZE, L’immagine-tempo, cit., p. 39.

[2] Ibid., pp. 42 – 43.

[3] Ibid., p. 43.

[4] ID., Cinema 1. L’immagine-movimento, cit., p. 11.